编者按:

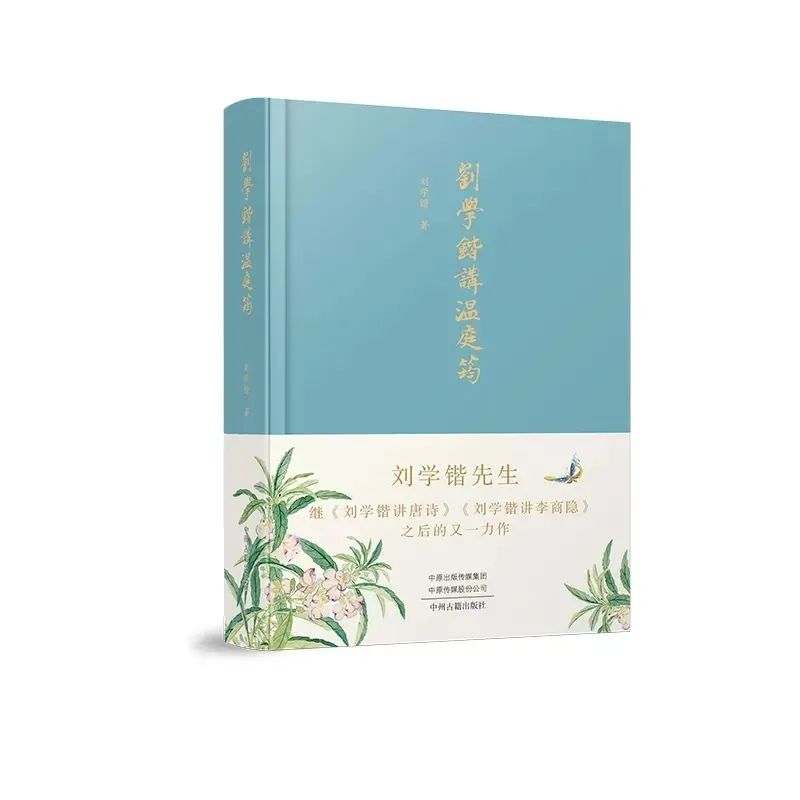

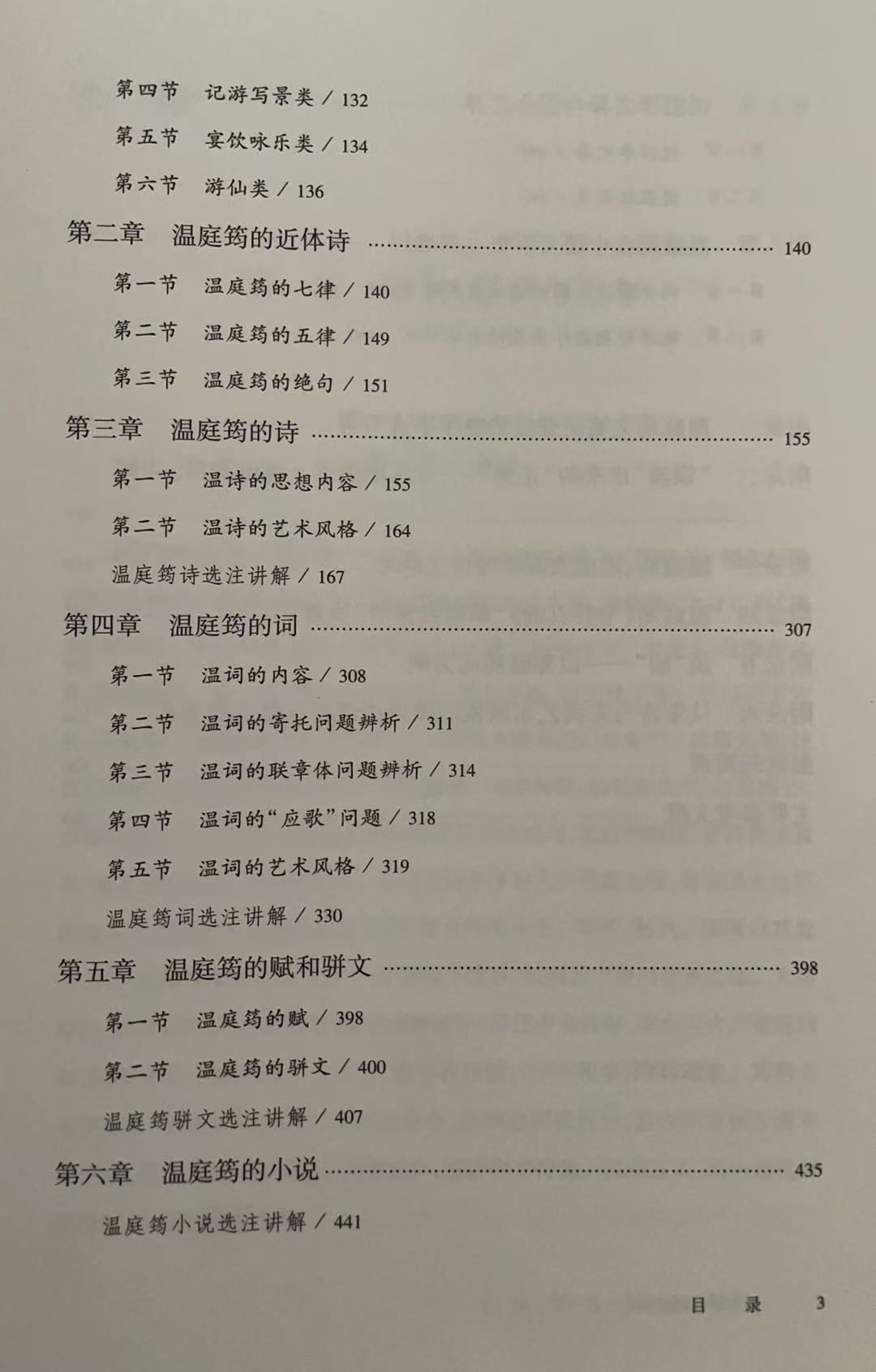

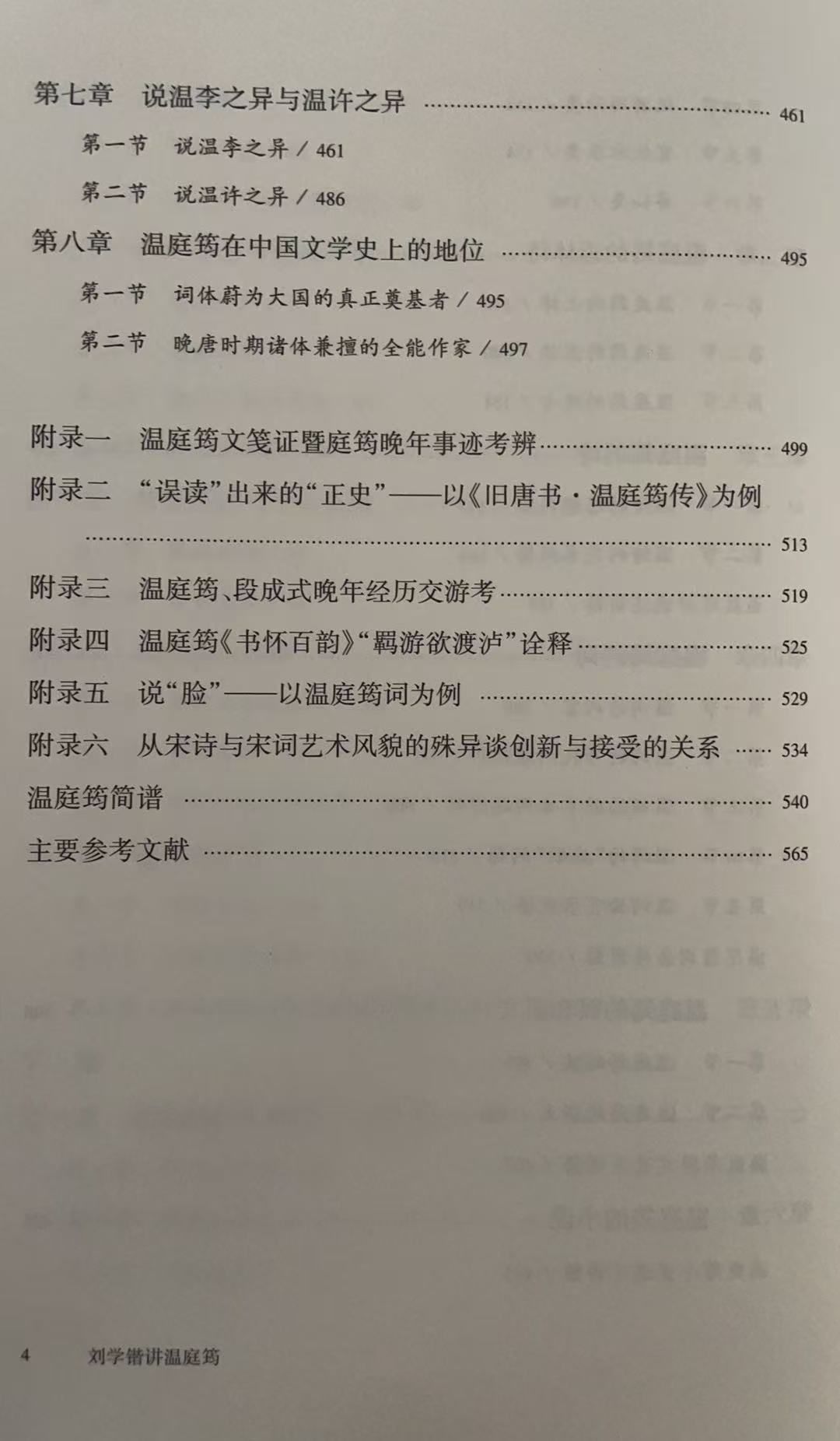

《刘学锴讲温庭筠》近日由中州古籍出版社出版。现摘取上编第一章第二节“籍贯”,以飨读者。

温庭筠的籍贯,《旧唐书》本传谓太原人,同书《李商隐传》亦谓“太原温庭筠”;《新唐书》本传则谓温大雅“并州祁人”,此当本《元和姓纂》卷四“太原祁县”温氏有大雅、彦博、彦将兄弟。但遍查庭筠诗文及同时人有关记载,从无提及其家居于太原祁县者。故太原或太原祁县仅为庭筠之祖籍。《书怀百韵》自注虽言“予先祖国朝公相,晋阳佐命,食采于并、汾也”,但至庭筠时,已是“采地荒遗野,爰田失故都”了。

庭筠之实际出生地当为吴中。顾学颉(肇仓)《新旧〈唐书〉温庭筠传订补》云:“唐无名氏《玉泉子》:‘温庭筠有词赋盛名。初从乡里举,客游江淮间。’按庭筠诗中,言其故乡太原者绝少,而言江南者反甚多,恐幼时已随家客游江淮,为时且必甚长。兹录其诗于下:‘淮南游客马连嘶,碧草迷人归不得’(《钱塘曲》);‘江南戍客心’(《边笳曲》);‘却笑江南客,梅落不归家’(《敕勒歌塞北》);‘丹阳布衣客’(《裴公挽歌词》);‘飘然蓬顶东归客’(《南湖》);‘吴客卷帘闲不语’(《偶题》);‘轻桡便是东归路’(《渭上题》);‘乡思巢枝鸟’(开成五年呈友人诗。按用‘越鸟巢南枝’事);‘羡君东去见残梅,唯有王孙独未回’(《送卢处士游吴越》);又诗题有《春日将欲东归……》及《东归有怀》。据以上诸诗,自称曰‘江南客’,至江南曰‘归’曰‘回’,两《唐书》本传亦曰‘归江东’。飞卿在江南日久,俨以江南为故乡矣。(在吴、越所作诗甚多,亦可证其在江南之久。)”所举诗例,除少数(如“丹阳布衣客”“吴客卷帘闲不语”)属误解外,其他均意思明白。然顾氏泥于旧史太原人之记载,仅言“飞卿在江南日久,俨以江南为故乡矣”,未能遽指江南即为其故乡。陈尚君《温庭筠早年事迹考辨》乃据《感旧陈情五十韵献淮南李仆射》“嵇绍垂髫日,山涛筮仕年。琴樽陈座上,纨绮拜床前。邻里才三徙,云霄已九迁”数联,谓李绅元和三年自润州归无锡县家居,庭筠时年八岁,其家居与李绅为比邻,曾往拜谒,认为庭筠占籍应在无锡附近。此说对“邻里才三徙”之诠释虽有误(此句乃用孟母三迁典故,赞颂李绅幼时得到其母之良好教育。《新唐书·李绅传》:“绅六岁而孤,哀等成人,母卢,躬授之学。”),但谓庭筠家居无锡,较之顾氏之“俨以江南为故乡”,不但肯定其家居江南,地点亦更为具体。然“其家居与李绅为比邻”之说既因误解诗句而致,则当更求具体确切之地。

从庭筠所作诗歌看,其旧乡当在吴中松江附近,太湖之滨。先言吴中之大范围。《书怀百韵》诗云:“是非迷觉梦,行役议秦吴。”秦指长安,吴指吴地。诗作于开成五年隆冬,表明己将有由长安赴吴地之役。翌年(会昌元年)春,有《春日将欲东归寄新及第苗绅先辈》,知“东归”即归吴中旧乡。然吴地范围甚大,从狭义言,吴指苏州,而无锡属常州;然从广义言,无锡亦可归入春秋吴地之范围。故家居吴地何处,仍需进一步考证。按诗集卷八有《送卢处士游吴越》(按:“处士”一作“生”)云:“羡君东去见残梅,唯有王孙独未回。吴苑夕阳明古堞,越宫春草上高台。”诗一作张籍诗。佟培基《全唐诗重出误收考》云:“张籍祖居吴地,有其旧宅,其《送陆畅》诗有‘共踏长安街里尘,吴州独作未归身。昔年旧宅今谁住,君过西塘与问人’。此重出诗有客游在外未能东归之叹,非庭筠口吻。”张籍有旧宅在吴地,不能因此否定庭筠旧乡亦在吴中。庭筠诗集卷七有《处士卢岵山居》、卷八有《卢氏池上遇雨赠同游者》《寄卢生》,与《送卢处士游吴越》之卢某应为同一人。《寄卢生》云:“遗业荒凉近故都,门前堤路枕平湖。绿杨阴里千家月,红藕香中万点珠。此地别来双鬓改,几时归去片帆孤。他年犹拟金貂换,寄语黄公旧酒垆。”卢某游吴越,庭筠有诗送之;既至吴越,又有诗寄之。二诗均抒其怀念旧乡之思。而《寄卢生》首联写景,又与卷八《东归有怀》“晴川通野陂,此地昔伤离。一去迹常在,独来心自知”数句相合。所谓“遗业”,即旧居,亦即所谓“门前”;而“野陂”,亦即“平湖”;“东归”,即东归吴中旧乡。“遗业荒凉近故都”,此“故都”即春秋时吴国之都城,唐之苏州吴郡。故知庭筠之旧居当在苏州附近。《溪上行》亦可证明这一点,诗云:“绿塘漾漾烟蒙蒙,张翰此来情不穷。雪羽䙰褷立倒影,金鳞拔剌跳晴空。风翻荷叶一向白,雨湿蓼花千穗红。心羡夕阳波上客,片时归梦钓船中。”西晋张翰为吴郡吴人,因秋风起而忆吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍,遂命驾东归。此诗作于会昌元年秋东归行将抵达吴中旧乡时。以张翰自况,不但切东归旧乡,而且说明其旧乡即在吴中。庭筠旧居之确切地点虽难详考,但从下列诗中亦可知其大概。《卢氏池上遇雨赠同游者》后幅云:“寂寞闲望久,飘洒独归迟。无限松江恨,烦君解钓丝。”“松江恨”,即思故乡鲈鱼而不得之恨,亦即欲归故乡而不得之恨。卷四有《寄湘阴阎少府乞钓轮子》云:“篷声夜滴松江雨,菱叶秋传镜水风。”卷五有《寄裴生乞钓钩》云:“今日太湖风色好,却将诗句乞渔钩。”二诗均会昌初东归吴中期间所作,其中分别提到“松江”(即吴淞江)、“太湖”,可推知庭筠之旧居应在“故都”苏州附近,滨太湖,傍吴淞江之处。

庭筠在吴中有“遗业”,自是父辈时已居此。然其何时离开吴中,亦当作一大体推测。《寄卢生》前二联想象故居门前堤路平湖、绿杨明月、红藕飘香之景象,对故乡景物之记忆极为清晰,且提到故乡之旧酒家,此自非童幼时即离乡者所能有之记忆。《东归有怀》亦清楚忆及昔日在“晴川通野陂”之处告别故乡之“伤离”情景,其离乡时年龄当非幼小。尤可注意者,庭筠青年时代(约在大和初)出塞之作中,犹自称“江南客”“江南戍客”(见前引《敕勒歌塞北》《边笳曲》),说明其时庭筠仍家居江南吴中之地。然则其离吴中长期寓居长安,或在出塞以后。

庭筠之出生地及青少年时代虽在吴中,但最迟在开成五年,即已寓居长安鄠县(今陕西西安鄠邑区)郊外之别墅。《书怀百韵》诗题称“开成五年秋以抱疾郊野”,诗云“穷郊独向隅”“事迫离幽墅”,所谓“郊野”“穷郊”“幽墅”,均指在长安西南鄠县郊外之别墅,诗中对鄠郊别墅的环境景物有相当具体的描写。其他诗凡题称“郊居”“鄠杜郊居”“有扈”者亦均指鄠郊别墅。其始居鄠郊之时间当更早于开成五年(约大和中)。直到咸通二年居荆南萧邺幕所作之《渚宫晚春寄秦地友人》诗,在抒写思归之情时,依然透露出其时庭筠仍家居鄠郊。由荆南归长安后,直至贬方城之前,当仍居于此。故庭筠一生,青少年时代居于出生地吴中,壮岁以后,除出塞、游蜀、东归吴中、游越及其他羁游、寄幕外,大部分时间家居鄠郊。

考明了温庭筠的旧乡在吴中太湖之滨、松江之畔,以及他在吴中居住过相当长一段时间的生活经历,可以由此联及一个有关庭筠诗词创作风貌的问题,即其创作显著的南方色彩。庭筠的乐府诗,固多取材于南朝帝王宫苑情事典实者,其近体诗则更多描绘江南景物(特别是吴中、越中景物)者。其词亦极具南方色彩,诸如“江上柳如烟,雁飞残月天”“杨柳又如丝,驿桥春雨时”“小园芳草绿,家住越溪曲”“京口路,归帆渡,正是芳菲欲度”“苏小门前柳万条,毵毵金线拂平桥”“过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠,肠断白蘋洲”,均为描绘江南景物的丽句。如果按照其籍贯太原、长期家居长安鄠郊的生活经历去寻求解释,就很难说明其创作鲜明的南方色彩的生活基础。但如果将它与庭筠青少年时代长期居住吴中的经历联系起来,就不难发现这原是极其自然的结果。一个人从幼年到青少年时代对故乡的记忆,是鲜明深刻、历久难忘的。吴中的山水人文景观,不但给青少年时代的温庭筠留下了深刻印象,提供了美好的诗词创作素材,而且孕育了其偏爱绮艳柔美的审美个性。温庭筠诗词创作的绮艳、清丽的风格,与他青少年时代久居江南的生活经历有极深刻的联系。

其实,不仅温庭筠,整个晚唐前期的诗风都呈现出鲜明的南方色彩。而这又和这一时期主要诗人的江南生活经历密切相关。李商隐幼年随父赴越州,“浙水东西,半纪漂泊”,在江南生活了六七年;杜牧则在扬州(地虽在江北,自然景观与人文气息却与江南无异)、宣州、池州、睦州有长时间的仕宦经历;许浑长期居住润州,历宦当涂、太平;张祜的生活经历亦与江南结下不解之缘。这一批诗人的诗风尽管各具个性,但又都具有共性——鲜明的南方色彩。可以说,晚唐前期诗坛,是充满了江南色彩和情调的。这一共性的根源之一,就是他们都有过较长时期的江南生活经历与体验。

编辑:赵静 预审:黄振新 终审:胡传志